Déclaration d’amour à mon afro : couronne de mémoire, de lutte et de liberté.

Petite, je rêvais d’avoir les cheveux longs, lisses, et blonds. Sans comprendre la richesse de mon héritage capillaire, être une fille métis aux cheveux afro c’était déjà une quête impossible - celle d’entrer dans les codes esthétiques de mon époque. Barbies, héroïnes, publicités, chanteuses à la télé… Toutes célébraient le brushing, jamais le volume. Et à ma grande surprise, même les femmes noires y cédaient.

Face à ce manque de représentation, j’ai compris très tôt que ma texture n’était pas désirée. Que mon naturel n’était pas présentable . Que pour être acceptée, il fallait se lisser. Et je n’avais que huit ans.

Au collège, la guerre contre ma chevelure à été déclarée. Lissages brûlants, défrisants chimiques, plaquages au gel. Rien n’y faisait. Les lissages ne sont jamais miraculeux, les défrisants restent dangereux, et les plaquages au gel en guise de cache-misère. Toute cette torture infligée à mes frisures, sans même savoir pourquoi. A qui la faute ? -Aux moqueries dans les couloirs de l’école - Au racisme intériorisé balancé sous couvert de blagues et de comparaisons douteuses - Au manque de représentation. Mes cheveux, bien qu’abîmés — restaient frisés aux racines — prêts à se rebeller pour me rappeler qu’ils sont le reflet fidèle de mon identité. J’avais 16 ans.

Plus tard, des salons dits 'spécialistes du cheveu texturé ' sont arrivés partout sur les réseaux. Montrant des transformations exceptionnelles du cheveu non-définit vers la grosse boucle parfaitement définie . On croyait à une révolution. Pour certaines, ça l’a été. Pour nous, celles dont les boucles ne se formaient pas toujours, celles à la texture crépue ou frisée, c’était une nouvelle prison : celle de la boucle parfaite. On promettait soins et acceptation, mais on imposait des heures de définition, des crèmes pseudo miracle , des gestes millimétrés au doigts pour discipliner ce qui - par essence, est indiscipliné.

J’ai longtemps pratiqué ce culte : shampoing, après-shampoing, finger coiling, diffuseur, huiles. Pour construire à la main une texture qui n’était (toujours) pas la mienne. Pour dicter à chaque mèche ce qu’elle devait être. Car être métisse et afro-descendante, c’était aussi se soumettre à certains critères imposés — dont celui des cheveux longs et bouclés. Ceux que je n’avais jamais eus. Un échec de plus dans mon parcours capillaire.

**J’y ai perdu du temps, de l’argent, et (encore) une partie de moi-même. **

J'’ai décidé d’arrêter. Parce que j’en avais assez. Parce que je ne m’aimais toujours pas. Parce que ça ne fonctionnait tout simplement pas.

Un jour, en voyant mes cheveux naturels, ma grand-mère m'a même dit qu’elle allait les brûler. Pas par haine, mais par réflexe, par héritage colonial. J’ai compris ce jour-là.

Mes cheveux posaient problème avant même ma naissance. Ce n’était pas une insécurité personnelle, mais une oppression systémique, transmise de génération en génération.

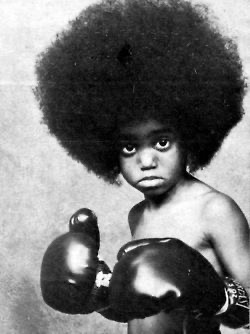

J’ai choisi de résister. De les détacher et de les laisser vivre. Friser ici, boucler là, pousser droit vers le ciel en formant une auréole autour de ma tête.

Et j’ai enfin compris — depuis tout ce temps, ma chevelure me suppliait simplement d’exister comme elle était : afro.

Alors, je suis retournée aux sources. Angela Davis, Erykah Badu, Diana Ross, Lauryn Hill. Elles ont toutes porté leur afro avec fierté, belles et puissantes, affirmant au monde entier que la beauté réside dans l’identité assumée et la liberté d’aimer chaque part de soi — de la racine jusqu’aux pointes.

Et si aimer son afro dans toutes ses formes, sans obsession de longueur idéale ni boucles parfaites était un acte militant autant qu’un geste de tendresse ?

Et si le marketing capillaire pour les cheveux dits « texturés » ne faisait que nous enfermer dans de nouveaux standards ?

Et si nos complexes capillaires n’étaient pas de simples lubies personnelles, mais des injonctions culturelles héritées du colonialisme — transmises par nos familles et intégrées comme des normes à ne jamais questionner ?

Et si on sortait sans lissage, sans gel, sans excuse ?

Et si, enfin, on leur foutait la paix — et à nous aussi par la même occasion ?

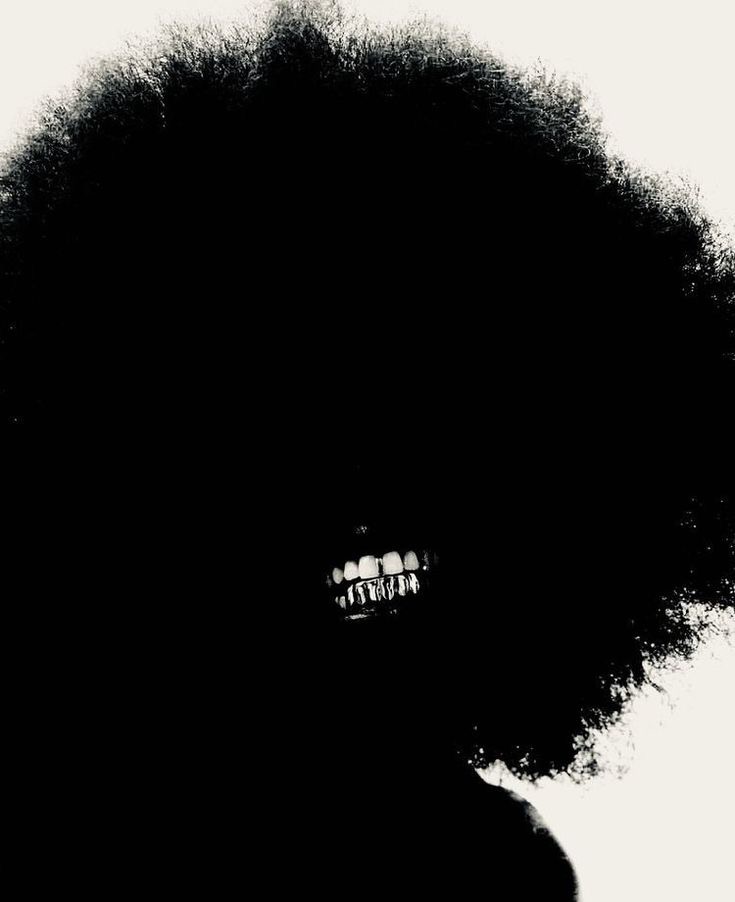

Finalement, il m’a fallu 23 ans pour aimer mes cheveux tels qu’ils sont. De Paris à New York, en passant par Dakar, ils imposent, questionnent, fascinent, parfois dérangent. Souvent brossés pour révéler tout leur volume, ils deviennent une couronne d’indocilité – ma couronne. Je les détache simplement par plaisir — et pourtant, c’est un message précieux que je porterai toute ma vie sur le dessus de ma tête.

Parce qu’aimer ses cheveux afro, c’est aimer sa liberté. C'est dire : je suis complète. Je suis légitime. Je suis entière.

Parce que mon afro n’est pas juste une coiffure. C’est une déclaration. Une ode à la texture, à la mémoire.

**À la liberté d’être soi, sans compromis.**

.

Laisser un commentaire